ワイン醸造ぶどう栽培~壮瞥町編~

こんにちは。地域おこし協力隊の杉山です。

9月は、農作業に必要な刈払機の安全講習やトラクタ-講習の受講などがあり、秋の果実の収穫が本格化する中、果樹の研修になかなか行けない日々が続きました。

今回は、私の大切な仕事のひとつである 丹波ワイン様の醸造ぶどう栽培研修についてレポ-トしたいと思います。

記念すべき、壮瞥町産ぶどう" ピノ・ブラン "を使った1stワインが京都の醸造会社「 丹波ワイン 」から8月10日に発売されました!

※そうべつの農産物直売所サムズでは完売しています。

7月に地域おこし協力隊として着任してから、丹波ワイン様の指導のもと、醸造用ぶどうの栽培を学んでいます。

ほ場では、 数種類のぶどう品種(北海道用の試験品種含む)を、苗木の仕立て方や異なるクロ-ン違い 等で試験区を設定するなど、

ピノブラン(白ワイン品種)を中心に多数の品種を試験栽培しています。

ぶどうの生育状況も、樹の仕立て・土地の傾斜や日当たり・土の状態や根の張り方で、それぞれ異なります。

試験栽培が始まってから3年目になる今年は、ぶどうの実も少し増え、収穫量も増えています。(壮瞥産ぶどうのワイン生産本数が増え、嬉しいですね!)

無事、受粉したぶどう(実)を、『美味しいぶどう』に育てあげる7月-8月のほ場作業は、真っ直ぐに蔦を伸ばし、伸びた蔦を既定の高さまで誘導する「誘引」「除草」気温の上昇とともに、どんどんと新しい葉が出てきますので「新梢取り」「副梢取り」立派なぶどうが実るよう(栄養が行き渡るよう)に、「摘心」を常時行います。

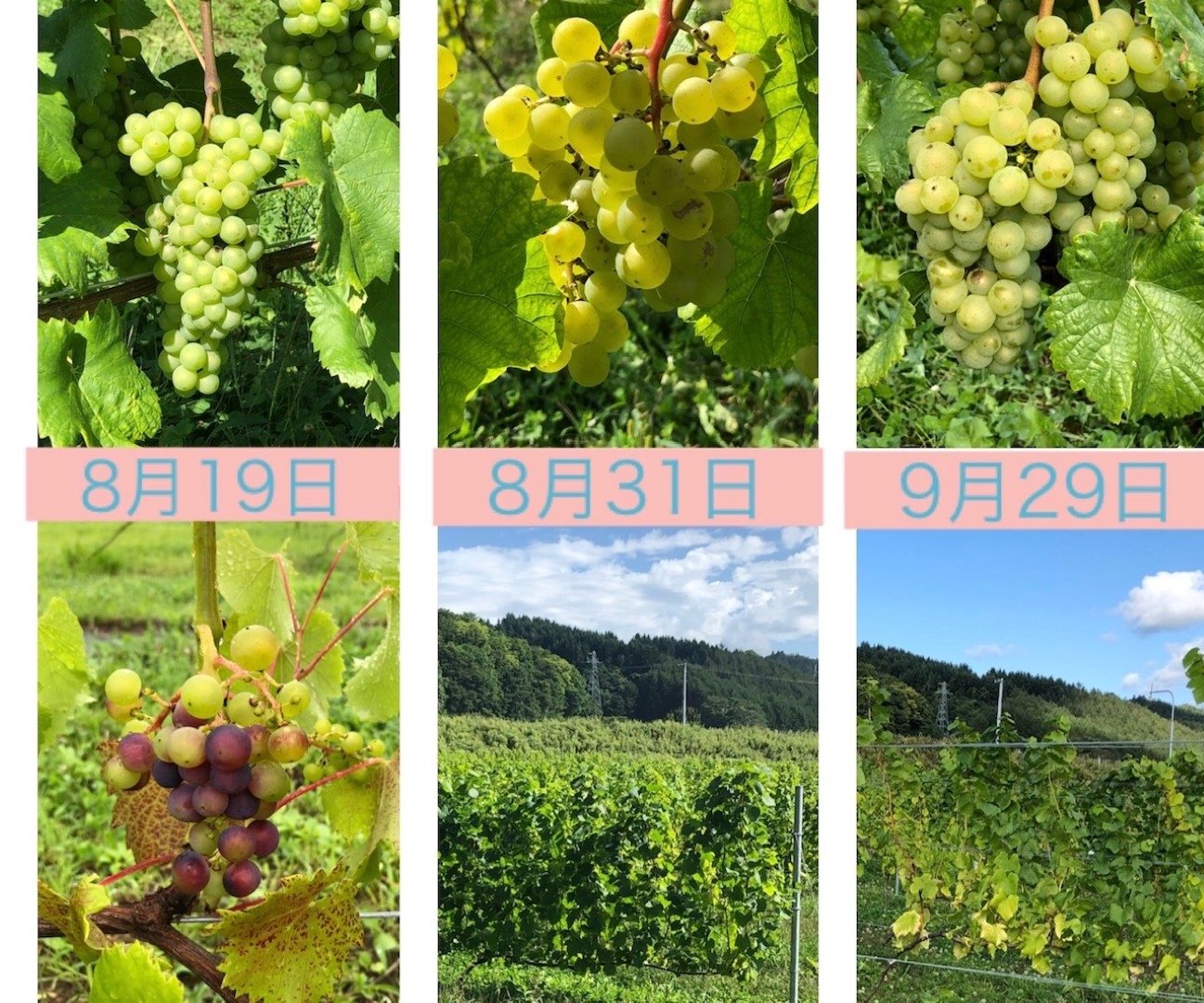

7月の日照時間の少なさから、病気(べと病)の心配がありました。8月上旬の低気圧による強風の被害も受けずに持ち堪え、ぶどうに影響するような病気も無く、「奇跡的!」と言われる位、順調に"醸造用ぶどう"は育っていきました。ほ場へ行くたびに、成長している様子(変化の過程)を確認することが、楽しみのひとつでした。時折現れるカエルやトンボ、稀にヘビなど、愛くるしい自然な姿に癒されていました。

8月に入ると、ようやく"ぶどう"らしい姿に! 品種の特徴も出始める。

8月に入ると、ようやく"ぶどう"らしい姿に! 品種の特徴も出始める。

ぶどうやぶどうの葉が着色し、各々の品種の個性が出てきたことで、より品種の区別を理解できました。

「適房:必要な房のみ残す」「除葉:ぶどうの果房周りの葉を取る」を行い、必要なぶどうのみを生育・成熟させていきます。

8月後半、「糖度計測」がはじまる。「糖度観測」を行い、摘み取りたい糖度に合わせた収穫予想を立て始めます。

1週間毎に定点計測をおこなっているのですが、週を追うごとに甘みや旨みが増していきます。

ぶどう、そのものがとっても美味しく、品種により味わいや香りも違い、

これらのぶどうが「どのような味わいのワインになるのか」今から楽しみでなりません。 収穫は、10月17日(土曜)18日(日曜)を予定しています。

収穫は、10月17日(土曜)18日(日曜)を予定しています。

丹波ワイン様を慕う近隣のワイン愛好者の方々や町の方も、待ちに待った収穫に参加する予定です!

次回は、京都での丹波ワイン様での仕込みの様子など、レポ-トしたいと思います!楽しみにお待ちくださいね♪