『みて、たべて、まなぼう!そうべつ春のジオまつり』

みなさんこんにちは。

壮瞥町地域おこし協力隊の中岡です。

壮瞥町では、町内の子どもたちを対象にした、自分たちが生まれ育っている町の歴史やそれを取り巻く自然環境等について学習し、郷土に対する理解や郷土愛を深める「子ども郷土史講座」という講座を開催しています。

今回、「壮瞥町に住む人たちが火山とともに生きる町に住む者としての意識を高めて欲しい」という目的の下、壮瞥町社会福祉協議会や洞爺湖有珠火山マイスターの有志の方々や洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会と協力し、

第4回壮瞥町子ども郷土史講座×あっぷるひろば

『みて、たべて、まなぼう!そうべつ春のジオまつり』を開催しました。

平成12年(2000年)3月31日の有珠山噴火から23年

開催日は令和5年3月30日(木)

この日は平成12年(2000年)3月31日の有珠山噴火から23年目の前日です。

私自身もそうですが、壮瞥町の中学生や小学生の子どもたちは噴火を経験していません。

次の噴火に備えて、まず郷土に興味を持つことが大切です。

どうすれば参加者は増えるか、どのようにしたら子どもたちが楽しんで有珠山に興味を持ってくれるか、

数ヶ月前から担当間で話し合いは始まりました。

その結果、プログラムは

①演劇「そうべつ穴を探検しよう!」

②ジオパークピザ作り

③モルックで遊ぼう! の三本立てに決まりました。

①演劇「そうべつ穴を探検しよう!」

洞爺湖有珠火山マイスター14期の有志に協力してもらい、町のスタッフ等も交えて上演されました。

地元の小学3年生 さーちゃん(私)と猫のミーコと犬のサブローの3人がそうべつ穴に落ちて、過去にタイムスリップ。

昭和新山が生まれた火山活動を目撃する瞬間に立ち会いながら、「そうべつ穴」の事や昭和新山の生誕を記録した三松正夫氏、その記録である『ミマツダイヤグラム』について紹介しました。

演劇では、参加者に楽しんでもらいながら、「噴火は怖いだけのものではなく、有珠山が噴火する際に降る火山灰は栄養豊富であり、美味しい地元の食材の収穫に繋がっている」ことも伝えたいと強く思いました。

最後に劇中に学んだことを元にクイズ大会もしました。参加者からたくさん手があがり、正解のオンパレード。

子ども達の集中力や学ぶ力はすごいなぁと関心すると同時に、楽しみながら有珠山のことを知ってもらうことができて嬉しく思いました。

②ジオパークピザ作り

壮瞥町社会福祉協議会が主となり、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会の協力のもと行われました。

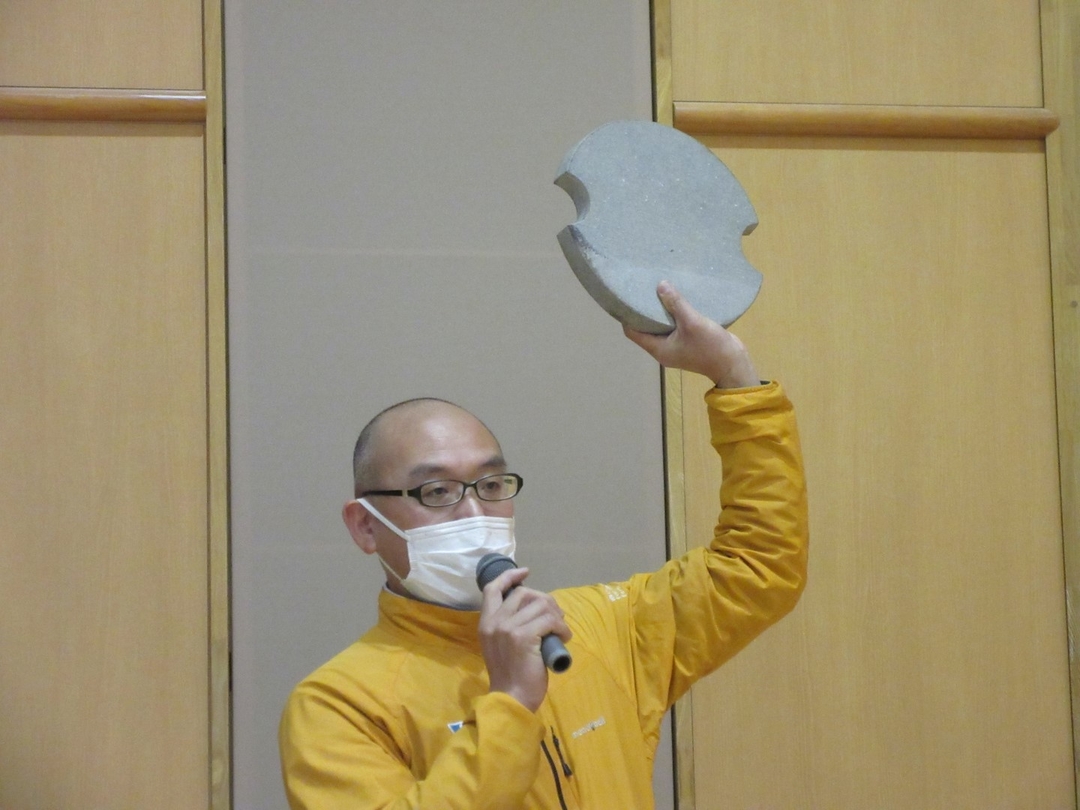

はじめに、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会の加賀谷さんからジオパークピザの説明がありました。

ピザ窯に使われている有珠山の溶岩プレートも、実物を持ってきて見せてくれました。

大地とのつながりを知り地域活動に生かすことを目的としたジオパークの視点から、洞爺湖有珠山ジオパークが地元の産品にまつわる「この土地ならではの物語」を元に作った「りんご」と「オロフレトマト」のカードも配られました。(現在こちらのカードの配布は終了しています)

大地とのつながりを知り地域活動に生かすことを目的としたジオパークの視点から、洞爺湖有珠山ジオパークが地元の産品にまつわる「この土地ならではの物語」を元に作った「りんご」と「オロフレトマト」のカードも配られました。(現在こちらのカードの配布は終了しています)

ジオパークピザとは?

ジオパークピザは、「有珠山の溶岩プレートを熱したピザ釜を使って、地元の食材2品以上を使うこと」と定められています。

今回は、オロフレトマトとタマネギ、りんごを地元食材として用意し、子ども達の大好きなコーンやソーセージやマシュマロ、チーズもトッピングとして用意されていました。

洞爺湖有珠山ジオパークの大地の恵を味わう

1人1枚、丸められた発酵生地を伸ばして、ピザソースをつけて、具材をトッピングして焼きにいきます。

参加してくれた大人の皆さんも積極的に手伝ってくれました。

ピザ窯を外に用意しました。1枚3分程度で焼けます。この日は50枚のピザを焼きました。

ピザ窯を外に用意しました。1枚3分程度で焼けます。この日は50枚のピザを焼きました。

演劇鑑賞をしてそこで学んだ大地と食とのつながり。

有珠山の恵を食べて楽しんでもらえる流れができて嬉しかったです。

③モルックで遊ぼう

壮瞥町はフィンランド ケミヤルヴィ市の長年に亘る友好都市です。

モルックはフィンランド発祥の軽スポーツ。壮瞥町ではモルックの人気が年々高まってきました。

そして、子ども達のモルックのスキルも戦略も高くなってきました。

この日は子ども郷土史講座でしたので、フィンランドとの歴史を知ってもらい楽しんでもらうことを目的に、

午後からモルックで遊びました。

会場の横の公園の芝生の上で、熱戦が繰り広げられました。

そうべつアウトドアネットワークの事業計画でも、フィンランド体験推進事業の推奨をしています。

令和5年度も行う予定の『第二回そうべつモルック大会』に向けて、今後も更に町民のモルック熱を高めていきたいと思います。

『みて、たべて、まなぼう!そうべつ春のジオまつり』を通して郷土のことを知る

有珠山と共生する素晴らしさを感じて欲しい

有珠山は活火山です。現在噴火の兆候はありませんが、江戸時代になってからは、数十年に1度の頻度で噴火が起こっています。

つまり、有珠山も人間と同じようにこの地球で元気に生きています。

そのおかげで、私たちは普段の暮らしの中で温泉や果物や野菜や素晴らしい景観など、たくさんの恵を授かっています。

壮瞥町では火山や地球のことを見て食べて学べる機会が身近にあります。

これはとても貴重なことだと思います。

有珠山のことを正しく知って、次の有珠山噴火に備える

ここ最近の有珠山噴火の前兆として、必ず事前に前兆地震が発生しています。

しかし、次にいつ噴火が起こるか、前兆地震の期間はどのくらいか・・・・・・、それは定まっていません。

いざというときには専門家・行政・住民・報道機関の連携が必須です。

子ども達も大人のみなさんも、この町に住む「住民の1人」として、

平時から次の有珠山噴火に備えることが大切です。

火山との共生やフィンランドの文化を楽しむ一歩に

今回の『春のジオまつり』では、「みて、たべて、まなぶ!」。

1日のお祭りプログラムを通して、

「みて」、「たべて」、「あそんで」火山との共生やフィンランドの文化を楽しむ一歩に繋がれば良いなと思います。